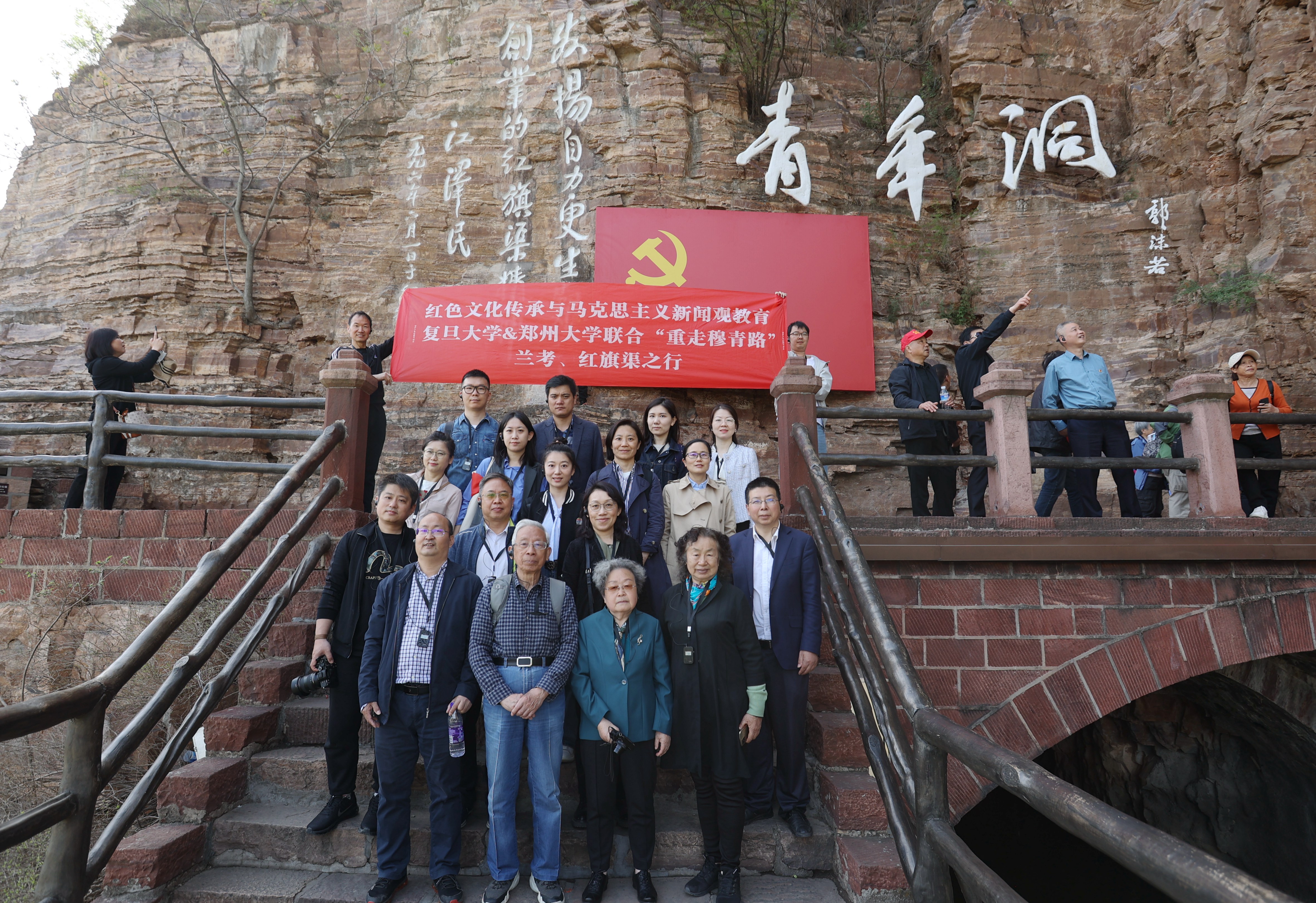

復旦大學與鄭州大學赴蘭考、紅旗渠開展“重走穆青路”活動

4月14日至16日,復旦大學與鄭州大學聯合開展“紅色文化傳承與馬克思主義新聞觀教育·重走穆青路——蘭考、紅旗渠之行”新聞實踐教學活動,追尋穆青足跡,學習焦裕祿精神和紅旗渠精神,傳承新聞使命。復旦大學馬克思主義新聞觀教學與研究基地、新華通訊社-鄭州大學穆青研究中心20余名師生參加。

蘭考是焦裕祿帶領人民群眾與自然災害作斗爭的地方。在蘭考工作期間,焦裕祿總結出“先貼膏藥后扎針”(翻淤泥壓沙、種泡桐固沙)的治沙方法。后人將他親手種植的一株泡桐命名為“焦桐”。站在焦桐樹下,師生們聆聽焦桐故事,重溫蘭考人民治理“三害”的崢嶸歲月。在焦裕祿同志紀念館,一幅幅照片生動再現了焦裕祿全心全意為人民服務的光輝一生。在《縣委書記的榜樣——焦裕祿》手稿前,復旦大學、鄭州大學師生開展現場教學,介紹穆青三次采寫焦裕祿的故事,重溫歷史深處的新聞名篇。通過講解,同學們深切感受到了穆青扎根人民、服務人民的新聞情懷。

紅旗渠是世界水利史上的一個奇跡,施工時間將近十年,被稱為“人工天河”。來到青年洞口,帶隊教師講述了穆青兩上紅旗渠采訪的事跡和《兩張閃光的照片》背后的種種往事,激勵同學們要將新聞工作扎根于人民群眾的生活。紅旗渠紀念館內陳列著當年修渠時的老物件和圖文資料,彰顯了“自力更生、艱苦創業、團結協作、無私奉獻”的偉大紅旗渠精神。面對照片《凌空除險》,師生們激動地說起了“血腰帶”的故事,講述了穆青與楊貴、任羊成、郭秋英等人的深厚友誼。穆青采訪紅旗渠勞模的事跡,生動體現了他深入基層的采訪作風和勿忘人民之情。

在紅旗渠紀念館前,復旦大學文科特聘資深教授童兵勉勵兩校師生認真學習紅旗渠精神,一是要全面深刻地了解紅旗渠的修建歷史以及媒體對紅旗渠的報道,用紅旗渠精神激勵我們的學習與工作,加強團隊精神建設;二是要思考紅旗渠精神在黨的二十大以后、在當今中國的現實意義,用紅旗渠精神推動教學科研工作和新聞傳播人才的培養。

新華網河南頻道、人民網河南頻道、河南日報客戶端對本次活動進行了報道。(武士凱 供稿 陳卓 攝影)

豫見鄭大app

豫見鄭大app

加入鄭大

加入鄭大 校園信息

校園信息 友情鏈接

友情鏈接