近年來,納米酶催化醫學作為新興交叉學科,正在推動多病種精準催化治療從“概念”走向“臨床可達”。 近日,鄭州大學基礎醫學院/中原納米酶實驗室研究團隊開發了一種新型納米酶滴眼劑,實現了通過無創滴眼方式高效遞送納米酶至眼底視網膜,并在小鼠模型中顯著改善病理性血管異常。這一成果為視網膜血管病變的無創治療提供了全新的解決方案。

視網膜新生血管病(如糖尿病視網膜病變、早產兒視網膜病變、濕性老年黃斑變性)是全球致盲的重要原因。這類疾病與氧化應激和異常血管生成密切相關。現有臨床治療主要依賴玻璃體腔反復注射抗VEGF藥物,雖然該方法在部分患者中能抑制病變進展,但其療效存在局限,部分患者反應不佳或出現耐受性。與此同時,該方式具有高度侵入性,患者依從性差,并伴隨感染和出血等風險。因此,視網膜病變治療的科學問題既在于如何開發新型有效的治療策略,也在于如何突破眼部屏障實現安全高效的藥物遞送。納米酶因具備類天然酶的催化活性,被認為有潛力通過清除ROS改善局部微環境,從而抑制新生血管生成,但其在眼科疾病治療中的療效尚缺乏充分驗證。同時,角膜和血—視網膜屏障則是藥物遞送至眼底的關鍵障礙,如何實現無創、精準的遞送也是長期存在的技術難題。

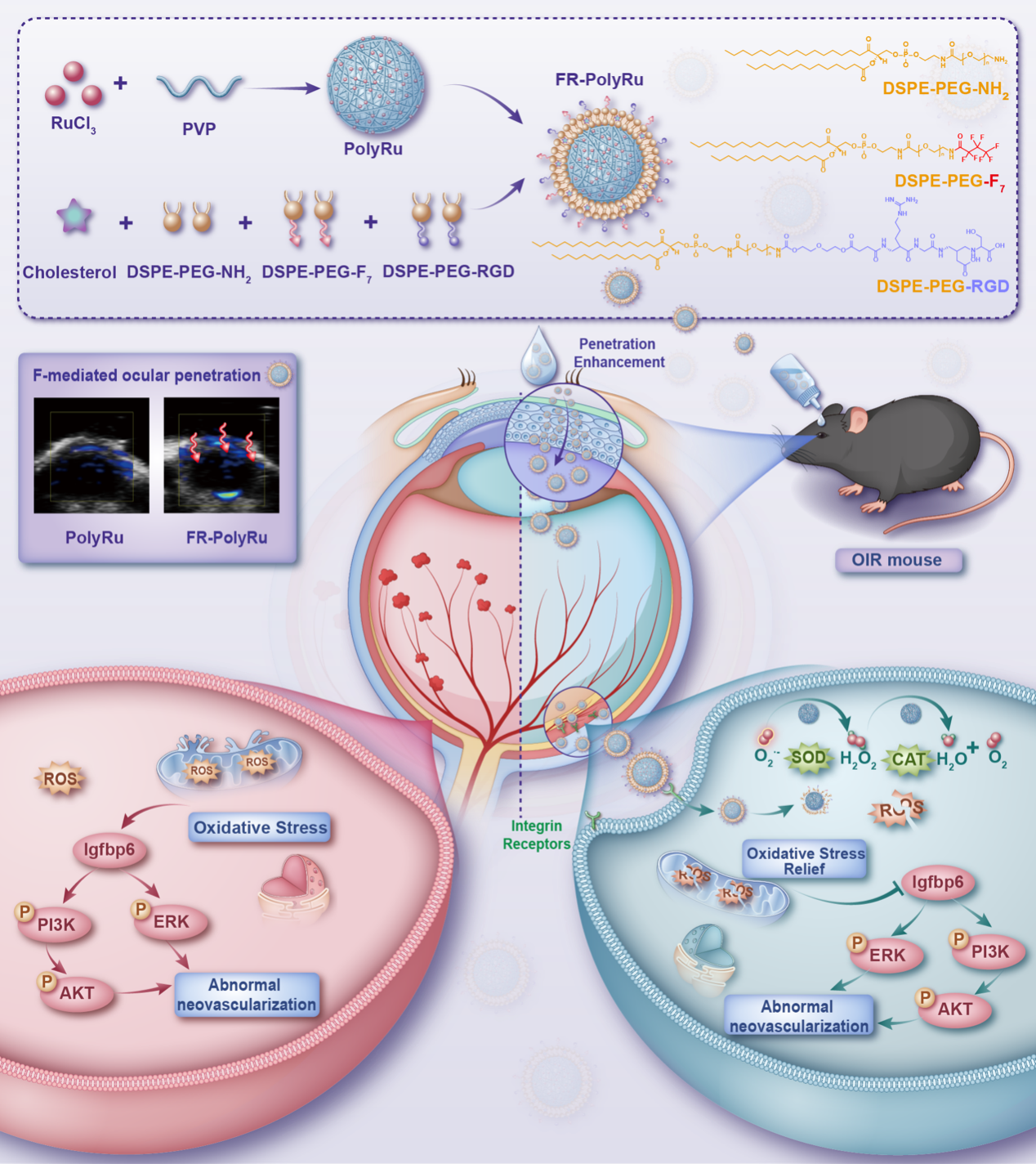

針對上述問題,研究團隊開發了一種新型納米酶滴眼劑FR-PolyRu。FR-PolyRu納米酶滴眼劑由氟化和RGD修飾的脂質體外殼與內部的PolyRu納米酶組成。氟化修飾能夠降低納米酶跨膜所需的活化能,顯著提升脂質體在角膜和血—視網膜屏障中的穿透性;納米酶的催化反應可在局部產氧,為藥物跨屏障轉運提供驅動力;RGD修飾賦予血管靶向能力,使納米酶在病灶區高效聚集并精準作用。在進入眼底后,FR-PolyRu納米酶依托其超氧化物歧化酶(SOD)和過氧化氫酶(CAT)級聯活性,可持續清除活性氧(ROS),緩解氧化應激,改善局部微環境,從而抑制異常血管生成。在小鼠氧誘導性視網膜病變模型中,FR-PolyRu滴眼治療顯著減少了無灌注區和新生血管面積,并降低視網膜細胞凋亡水平。轉錄組學分析進一步揭示,FR-PolyRu通過調控Igfbp6/PI3K/AKT等信號通路參與病理血管生成的調節。

相關研究成果以“Nanozyme Eye Drops for Retinal Barrier Penetration and Vasculopathy Repair”為題,發表在國際權威期刊《Science Advances》上。鄭州大學基礎醫學院江冰副教授、姜偉副教授和閻錫蘊院士為本文共同通訊作者,基礎醫學院薛白副研究員、王淑雨博士為論文共同第一作者。該研究得到國家自然科學基金等項目資助。

文章鏈接:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adu5571

FR-PolyRu納米酶的合成過程及治療效果示意圖